八王子市立横山第一小学校においてプログラミング教育の出前授業を実施しました

【実施概要】

日程 第1回:1月13日(木)、第2回:1月20日(木) (2回シリーズ/午前中1校時分)

場所 八王子市立横山第一小学校 6年生教室(東京都八王子市館町74番)

対象 八王子市立横山第一小学校6年生3クラス (合計86名)

講師 東京工業高等専門学校情報工学科4年生4名及び5年生1名

講師をつとめる情報工学科4年生

【実施内容】

今回実施した出前授業は、マイクロビットを用いたプログラミング教材を活用した授業で、昨年6月に八王子市立城山小学校で実施した出前授業に続く2回目となります。

令和2年度から小学校においてプログラミング教育が導入されており、本校では、八王子市教育委員会からの要請のもと、正規授業科目「社会実装プロジェクトⅡ」(第4学年後期)と「卒業研究」(第5学年)の一環として、在校生が中心となり、小学生のプログラミング学習教材の開発及びその教育手法の構築を行ってきました。

授業内容や実施方法は、文部科学省が示すプログラミング教育のねらいに即し、本校情報工学科教員の指導のもと、本校学生が考案したもので、単なる操作にとどまらず、プログラミング的思考を効果的に育成するためにペアプログラミング※1の要素も取り入れた内容となっています。また、この出前授業では、比較的年齢が近い高専生の説明やサポートの様子を児童が間近に見ることにより、将来のエンジニアを目指すための道しるべとなることも期待されます。

※1 教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れるためのプログラミング教育の一手法。2名の学習者がペアとなり,互いに意見を出し合いながら能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図るアクティブラーニングの一種である。

《参考文献》山本朋弘,堀田龍也,“ペアプログラミングを取り入れた小学校プログラミング授業での意識の変容に関する一考察,” 日本工学教育協会論文誌,43巻,Suppl号,pp.45-48,

講師をつとめる情報工学科5年生

【当日の様子】

発電量をLEDで表示するプログラムの動きを体験する児童

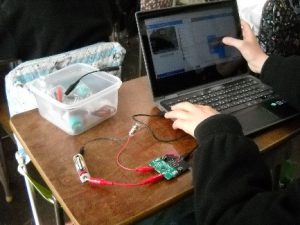

指導学生と熱心に話し合いながらプログラムを作る児童

豆電球を点滅させるプログラムを作る児童

授業は、小学校第6学年の理科の電気について学ぶ単元内で行うため、「発電、蓄電について簡単に学びながら、限られた電気を大切に使うこと」をテーマとして、電気のスイッチをプログラミングで実現する課題を取り上げました。2回シリーズで構成し、1回目はプログラミング環境の基本操作を覚えながら、豆電球を点滅させるプログラムを作成しました。2回目の前半では、予め用意しておいたプログラムを用いてプログラミングを行いました。前半では、手回し発電機で発電される電気の量を、点灯するLEDの数で表せることを実体験し、後半では、蓄えられた電気を有効活用するために電源スイッチをプログラムで作成しました。マイクロビットに搭載されているボタンや光センサによって豆電球が点灯したり消灯したりするプログラムです。特に第2回目は二人でペアを組み、説明資料も参考にして話し合いながら知恵を出し合ってプログラムを作ったため、どの児童も興味をもって、主体的にプログラム作成に取り組むことができたようです。

当日は、授業を進める学生1名と、個別サポート学生4名の計5名の学生が講師として対応し、大きなトラブルもなく無事に授業を終えることができました。児童の皆さんはIT社会で育っただけあって、機器の操作も殆ど問題なくできており、困っている児童がいると周りの児童が教えてあげるような場面も見られました。

授業では、機器の操作だけに留まらず、プログラミング的思考を養う観点から、少し難しい話も出てきましたが、受講した児童の多くは興味深く熱心に話を聞いており、みんなで考える場面では活発な発言も目立ちました。講師を担当した学生からは、「児童の皆さんが思っていた以上にスムーズにプログラムを作成出来てしまうので驚いた。」「実際に授業を行うことで、資料作成の時点ではわからなかった授業の進め方や児童の反応を改めて知り、今後の授業改善の参考になった」「授業開始直前にプログラムが動かなくなった部分があり、あらゆるケースを想定して準備することの難しさを学んだ」などの感想が聞かれました。今後は、児童の皆さんと担任の先生に記入して頂いたアンケート結果等の分析により、さらに充実したプログラミング授業に仕上げたいと考えています。